赤い服を着たわたしを、あなたが見つけたのはもう十年も前。

あなたは三十歳になったばかりで、三十になったからには何かしなくてはという焦りと、三十になっても特に何者でもない自分へのちょっとした落胆と、三十なんて何の実質的な区切りでもない、という反発心のようなものを抱えていた。

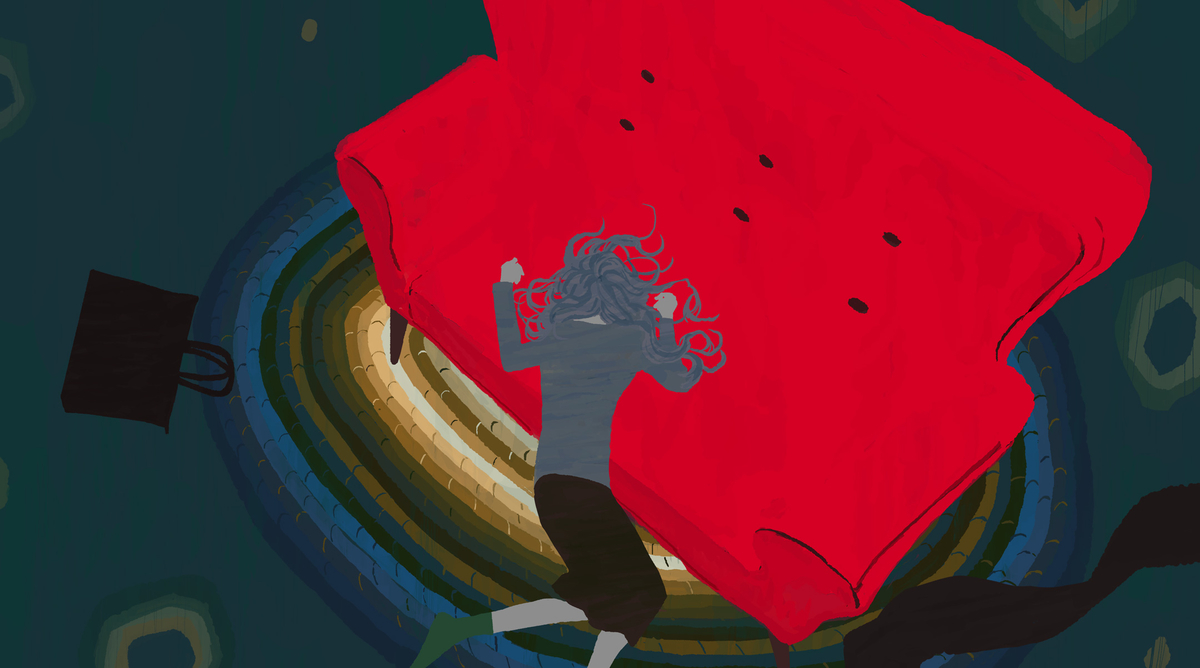

でも、一応の節目として記念は欲しかった。本格的なジュエリー、お籠もり宿でのひとり旅、カシミアのコート。あれこれ考えている時にわたしたちは出会った。あなたがふと立ち寄ったセレクトショップにいたわたし——真っ赤なソファ。テキスタイルで二・五シーター、シンプルなハイバックのデザインは、あなたが以前から何となく家に置きたいと思っていたソファの理想で、目が合うや一直線に近づいてくると、わたしを至近距離で、すこし離れて、あらゆる角度から熱っぽく見つめるものだからわたしはすこし緊張した。女の人の目線は男の人のそれよりずっと厳しく、値段は言うに及ばず、寸法や重量、耐久性、手入れのしやすさ、原産国やエコフレンドリーの度合いに至るまでくまなくチェックが及ぶ。わたしはもう、一年近くこのショップに居座る古株となっていたから、なおさら。

——お姉、何見てんの?

一緒に出かけていたあなたの妹が声をかける。

——んー、このソファ、いいなって。

——めっちゃ赤いじゃん。

——それがいいんだよ。

——えー、安らげないなー。家にあったらソファにしか目がいかなくなっちゃいそう。

——元気出ると思うんだよね。

——むしろ疲れない? てかいくら?

わたしにつけられた手書きの値札を見た妹は「たっか!」と大げさな声を上げる。

——余裕でヨーロッパ行けちゃうじゃん。

——うん、でも毎日使うものだし。

——だったら、ニトリとかでほどほどに安いの選んで気軽に買い替えるほうがよくない? どうしても中身がヘタってくるしさ。

妹は、買わないための理由をいくつも並べ立てたけれど、あなたの耳にはまともに入ってこなかった。あなたが既にわたしを好きになってくれていたからだ。衝動買いできる値段じゃない、でもどうしてもこれが気に入った——あなたはわたしの脚に立てかけられた「No Rain Check」というカードに目を留める。

——雨? どういう意味だろ。

スマホで検索した妹が「現品限り、だって」と教える。

——え、何かかっこいい。

——いや日本語で言えし。知らない人がべたべた触ったり座ったりしたのっていやじゃない?

——ううん、むしろ最後のひとつって、待っててくれた感じする。

そこいらで妹は、あなたがもう「欲しいから欲しい」の心境なのだと気づき、説得を諦めた。あばたもえくぼ、物欲の背中を押すのはいつだって「必要」でも「適切」でもない圧倒的な高揚。

——これにときめいちゃったんならしょうがないね。

そして九十九%の決意と一%の後押し。

こうしてわたしはあなたの家へと運ばれた。二十七㎡のロフトつきワンルーム。北向きだけど、ロフトのぶん天井が高く窓が大きいので採光性に問題はない。どうせ平日の昼間は働いているし、不動産屋の「欧米じゃ北向きの部屋が人気なんですよ」という豆知識がおもしろかった。

——ヴィンテージの家具を好む人が多いから、日焼けしないように。

もちろんここは欧米ではないし、あなたはヴィンテージの家具など持っていない。でも、あなたはその話をいいなあと思い、日当たり以外の諸条件は問題なかったのでここに決めた。わたしが入居するのと入れ替わりに、それまでリビングにいた大きなビーズクッションはお役御免となり、わたしの、どこにあるのか定かではない胸はすこし痛んだ。

あなたは「自分のもの」になったわたしを見て、何度も頷く。うん、サイズも色もうちにぴったり。ありがとう、とわたしは思う。当然、あなたには届かない。

あなたとわたしの暮らしが始まる。寝る時はベッドを置いたロフトに上がらなくてはいけないので、あなたはリビングでのんびり寛げる場所を作りたかった。仕事で遅くなると、真っ暗な部屋に帰ってきてクレンジングもそこそこにわたしの元へ一直線に向かってくる。「あー……」としわがれた声を洩らし、両腕を広げてわたしの背もたれに回す。服を脱がなきゃ、お風呂に入らなきゃ、と思いつつ、ついだらだらとスマホを弄り、時にはうたた寝してしまったりする。さっさとルーティンをこなしてベッドでゆっくりすればいい、とわかっていてもなかなかできない。

ひとりで働く女の人がみなそのようなのか知らないけれど、あなたは時々役割を抱え込みすぎてパンクしそうになる。わたしはただ、あなたを受け止めることしかできない。あなたがぼすん、と遠慮なくお尻を乗っけてきてもへっちゃら。でも、恋人と並んで座っているときに感情が昂り、ロフトに上がる手間さえ惜しんでわたしの上で睦み合ったあれは正直勘弁してほしかった。この身体は前後や上下の振動を想定していない。しかもその男は、あなたがシャワーを浴びている隙にこっそり煙草を吸い、わたしの上に灰を落としてくれた。携帯灰皿に吸い殻を押し込み、窓を開けてぱたぱた空気を入れ換えている情けない姿をどれだけあなたに見せてあげたかったことか。

そこから半年くらいかけて、あなたたちはゆっくりと破局していった。わたしの上で行われた性交は、熾火のような恋愛感情の最後の燃焼、おしまいの儚い炎だったのだと、わたしは後から理解した。あの晩すでに互いの愛情は擦り切れそうだった。でも積み重ねてきた時間があったから、認めたくなかった。浮気でも心変わりでも距離や家庭の事情といった外的な要因でもなく、ただ「好きじゃなくなった」ことで終わる恋は侘しい。「嫌い」という感情より「いないほうが楽」という実感ははるかに残酷だった。ぬるま湯のような恋人関係から抜け出すのには勇気が要る。再び熱くなる可能性はなく、ずっと浸かっていても冷えていく一方、そうわかっていても、独りという寒さに怖気づいてしまう。いつからわたしはこんなに臆病になったんだろう、とあなたは驚く。十年、いいえ、ほんの五年前ならすっぱり断ち切れただろう。

——もうやめる?

恋人から切り出された時は、正直言うとほっとした。「別れる?」ではなく「やめる?」という、すこし独特な言葉のチョイスを、かつてはとても好ましく感じていたことを思い出しながらあなたは頷いた。最後によぎった懐かしさがありがたかった。

あなたは晴れてひとりになり、仕事が早く終わった夜や、週末の空白を最初は持て余した。無理に予定を詰め込むのではなく、わたしの上でゆっくりとお茶を飲み、本を読んで時間ぐすりに身を浸した。じたばた手当てを施そうとせず、じっと傷を癒やせるようになったのは、すこし大人になった証拠だと思った。わたしにゆったりと身体を預け、天井で空気をかき混ぜるシーリングファンをぼんやり見上げながら、このソファ買ってよかったな、とあなたは思う。嬉しい。

あなたは日々忙しく働く。スパイスやハーブを使った調味料を販売する会社の営業部に所属し、百貨店やスーパーや飲食店を回った。大きなバッグにポップと商材を詰め込み、あちこちの売り場で写真を撮り、売上のデータとにらめっこする。でも、わたしは知っている。あなたが、スパイスミックスやハーブソルトより、かつおだしと醤油と柚子こしょうを愛していることを。わたしの上ではなく前にぺたんと座り込み、タブレットで「孤独のグルメ」のお気に入り回を見ながらひとり用の寄せ鍋をつつく時間が何より幸せだと思っていることを。週末ならアイスやコンビニのデザートを自分に許可する場合もある。

あなたの調子は、締め日や月初といった仕事のスケジュールだけでなく、肉体の波によっても大きく左右される。月に一日か二日、わたしの上でお腹を抱えて唸る日があなたには必ずあった。言うまでもなく人ならぬ身のわたしには性別も存在しないので、女という脆い容れ物に四苦八苦する気持ちをわかってあげられないのが心苦しい。あなたは疲れると、生活の細々とした部分が疎かになった。ジャケットやシャツをハンガーにかけるだけの元気がなくてわたしの背に引っ掛け、乾燥を終えたタオルを肘掛けに放り、丸めたストッキングをわたしのお腹に転がした。まつげ美容液を塗るのをさぼり、ティーバッグのお茶で済ませる。そんなふうに小銭をちまちまかき集めるごとく体力気力を温存し、会社に向かった。若い頃ほどタフではないが若い頃より力の抜きどころやひと息つくタイミングがわかるようになっていて、うまくできてるなあとあなたは感心する。

恋愛は、もうしなくていいやと思った。もちろんしたっていいけど、積極的に種や芽を探す気にはなれない。ひとりに慣れてしまうと、このサイクルに他人を組み込む余地など見当たらなかった。

——そんなの、みんな同じだって。男も女も。

そう、笑っていた妹が結婚した。あなたは三十三歳だった。一日、一週間、一カ月、春夏秋冬、一年、同じサイクルを繰り返すように見えて、あなたとあなたの世界は確実に変化していく。

結婚式では、久しぶりに会う親戚から「いい人いるの?」とか「妹に先越されちゃったなあ」とか、言われた。半ば予想していた展開とはいえ、澄まして黙っている両親も内心では同意しているのだろうと思うとため息が出そうになる。

先を越された、って何。競争するもんだっけ? どうして美醜とか結婚とか出産とか、上がってもない土俵で闘わされなきゃいけないんだろ。あなたは古代ローマの奴隷を思い出す。金持ちの娯楽として命がけで闘わされていたらしい人たち。わたしの人生にも、高みの見物をしている誰かがいるわけ? 腹立たしい。

やんなっちゃうなーもー、とおかしな節回しでひとりごちながら、あなたはわたしに寝転がる。肘掛けに頭を載せ、脚を組むお気に入りの体勢。一日、濃いメイクに耐えた素肌をパックで労る。程よくくたびれててろてろになじんだ部屋着と、歩き通しの新人時代から愛用している着圧ソックス。このまま寝ちゃいそうだな、と分かっていながらうとうとするこの時間があなたは好き。わたしも、あなたの全身を受け止め、あなたを安らがせていると感じる時間が好き。

友人知人の結婚ラッシュは二十代半ばと三十代の初めに二周し、出産報告もじょじょに落ち着いてきていた。SNSを通じて目にする子どもの成長にあなたは何度でも驚かされる。その速さ、その目覚ましさ。

「男はいらないから子どもだけ欲しい」と話す独身の友人もいたけれど、ぴんとこなかった。

そんなあなたも、妹が産んだ赤ん坊を見た時は感動した。これまで誰に抱いてきたものとも違う愛情が溢れ、自分でも戸惑うほどだった。この子がどんなささやかな苦労も挫折も悪意も知らず、まっさらな命のまま百年でも生きてくれたらいいのにと願った。もちろんそんな無味無臭の人生はありえないしつまらないと、よく知っている。この子もこれから知っていく。

人間の一生を一日に置き換えたら、自分はもう午後から夕方に差しかかっている。右肩上がりの、ピークに向かっている子どもを目の当たりにしてあなたは実感する。新品の命は、夜明けのまぶしい光。わたしはどんな黄昏を迎えるんだろう、ふと心細くなる。歩き慣れた道が、夕闇に沈むとまるで違う世界に見えてしまうように。おひとり「さま」なんて決意したわけでもないのに、どんどん誰もいない小道へ小道へと進んでいる気がする。あなたは三十五歳だった。

あなたは特別強くもなく弱くもない、どこにでもいるひとりの女の人だった。日々ささやかな喜怒哀楽を味わい、満ちては欠ける月のように一日と同じ姿を見せず生きるあなたを、わたしは毎日見送り、迎える。わたしはあなたの避難場所、ささやかな無人島あるいは救命ボート。ベッドがくれる休息と回復にはかなわない、でも大人には「休むための休み」も必要で、それがわたしの役目。あなたはどこにでもいる女の人、でもわたしを選んでくれた特別な人。

三十七歳の時、あなたはささやかな恋をした。相手は関連会社から一年限定で出向してきた三つ年下の男性で、あの日までは何でもない「お客さま的同僚」として接していた。

あの日——得意先を回った帰り、地下鉄の出口から地上に出ると路面が濡れていた。

——あれっ、通り雨降ったみたいですね。

——本当だ、地下鉄に乗るまでは晴れてたのに。

夕方に映画を観て、終わったらすっかり夜になって景色が一変していたような、そんなささやかな驚きを分け合った。うっすら浅い水たまりにも、ガラス張りの高層ビルの壁面にも、パステルオレンジのやさしい空が映り、あなたは思わず立ち止まる。高校生の頃、ウユニ塩湖に行くのを夢見ていたことを思い出した。どうしてわたしは未だに実現できていないんだろう。時間もお金もやりくりできるはずなのに、いつから「昔の憧れ」で片づけてしまっていたんだろう。

——あ。

その男性が、不意に反対側の空を指差した。

——虹が出てますよ。

振り返れば、ビルとビルの間に淡い虹が覗いていた。もやのような雲と一緒に、それはとても控えめな色彩だった。目を凝らすと、外側にも儚いアーチが見える。

——何かいいことありそうですね。

あなたがそうつぶやくと、彼はふしぎそうに言った。

——虹を見たのがいいことじゃないんですか。

ああ、本当にそう。あなたははっとした。そして、この人が好きだな、ととても素直に思った。穏やかで敬語を崩さないところ、コンビニや飲食店のレジで「ありがとう」「おいしかったです」とひと声かけるところ、散歩中の犬を見かけると犬種に関係なく目が細くなるところ。今まで「好感」でしかなかったものに、ふわりときれいな色がついた。久しぶりの感情だった。

けれどもその後何があったというわけでもなく、あなたは同僚としての適切な距離を保ち、一年の出向期間を終えた彼を送別会でねぎらった。個人的なアプローチを試みるのは不可能じゃない、この人に触ってみたいなという肉体の願望がなかったわけでもない。でもあなたは、自分の中にまだこんなやわらかい気持ちが埋まっていたことが嬉しかった。わたしはまだ恋をすることができる、その手応えをひとりで温めたかった。あなたは一次会でおいとました後、ホテルのバーに立ち寄り、いつもは頼まない甘いお酒を飲んだ。そして帰ってきてわたしの懐で丸くなる。おかえりなさい。

あなたの三十代もいよいよ終わりに近づいた頃、世界はひとつの病気に振り回されていた。あなたは会社に行かなくなり、ローテーブルに置いたノートパソコンと対峙する時間が増えた。画面越しに打ち合わせしたり、家族や友人とおしゃべりをしたり、古い映画を見たり。クローゼットの奥にしまい込んでいたヨガマットを引っ張り出してわたしの前で全身を曲がりくねらせ、汗だくになっている姿は申し訳ないけれど面白かった。

そこから元通り出社するようになったり、まちまちに家にいるようになったりを繰り返し、あなたは「すごい時代だよね」と電話で嘆息する。

——こんなふうになるなんて、思いもしなかった。

悪いことばかりではなかった。営業部から企画部に移っていたあなたは、肉や野菜、魚を扱う業者と連携して、自社の調味料と、プロの料理家が考案したレシピをセットにして食材を販売するプロジェクトを立ち上げた。時間との戦いだったのであちこちに無茶を通し、自分自身も無理をして根を詰めた。売り上げはまずまずといったところで、数字よりも、行き場を失い廃棄の危機にあった食材を消費者に届けられたこと、提携先から「助かりました、ありがとう」と感謝されたことが嬉しかった。仕事を通じて社会の大きな根っこにつながれたような充足感に、ひとりで祝杯を挙げた。いつの間にか一端の社会人なんじゃない? と自賛する。ワインのハーフボトルを空けてわたしの上に寝転がるあなたの体温は、ほほ笑ましい微熱だった。

身体の異変に気づいたのは風呂上がりだった。わたしの上で仰向けになり、腕を交差させておっぱいを探っていると、左手にいやなしこりを感じた。気が向いた時だけやる適当な乳房触診で本当にそんなものを見つけてしまうとは思わず、あなたは起き上がって洗面所に行き、鏡の前で上半身裸になる。見たところ右胸に異常はないし、去年の検診でも何も言われなかった。でも、指先に確かにこりこりと何かが当たる。その何かを、怖くても明らかにしなければならない。

婦人科の医師は、あなたの胸に触れるなりすこし顔を曇らせたように見えた。気のせいかもしれない、とあなたは自分に言い聞かせる。診断は、乳がん。あれこれ検査を受けた結果、右胸の一部摘出が望ましいというのが医師の所見で、セカンドオピニオンでも同じだった。まだお若いですし、と言われ、そんなこと久々に言ってもらったなと思った。

これまで経験してこなかった項目があなたの人生に突如加わることになった。入院、手術、会社への報告と各種の申請、保険、家族への告知……。乳房の再建についても考えなくてはならない。してもしなくても「今までどおりにはならない」ことだけが確かだった。

感情が、乱高下する。楽観的になったり悲観的になったりする。鼻歌混じりでお風呂に浸かった一時間後には取り憑かれたように手術経験者のブログを読み漁っていた。あなたが欲しいのは「手術は成功し再発もなく生き永らえる」保証で、どこを探したってあるわけがない。あすの自分さえわからないのは誰でも同じ。

敢えて再建手術をしない「Going Flat」という考え方があるのを知り、SNSで検索してみると、傷痕や、その周りを飾るタトゥーを堂々と披露している女の人がたくさんいた。タトゥーは無理だな、とあなたは思い、同じような傷を自分もそのうち負うのだと考えると、どうしたって前向きにはなれなかった。家系とか体質とか生活習慣とか、果ては北向きの窓がいけなかったのかとか、ひとりで思い詰めた。こうしている間にもがん細胞が増殖し、自分を侵食しているのだと想像すると、今すぐ右胸を断ち落としてしまいたくなった。「No Rain Check」、現品限りの肉体で生きていくのは当たり前で、過酷なこと。この年まで思い知らずにいられた自分は幸運だっただけなのかもしれない、そして思い知ったからにはこれまでみたいに生きていけない……。

心配した妹が、電話をかけてきてくれた。あなたはそんな時でも不安を吐露できず「さっさと取って楽になっちゃいたいねー」と軽い口調でこぼしてしまう。

——別に、もう誰に見せるわけでも触らせるわけでもないしさ。

自分を貶めて楽になろうとするやり方を、あなたはいつから覚えてしまったんだろう。誰かにつけられる傷より自分でつける傷のほうが浅くて治りも早いなんてことはないのに。

——そんなふうに言っちゃ駄目だよ。

思いがけず、妹が静かに言った。あなたはちいさく「うん」と返すのが精いっぱいだった。電話を切ったあなたはわたしの上でうずくまり、ひとりで泣きじゃくる。怖い。つらい。苦しい。心細い。寂しい。涙と一緒に、あなたの感情がしみ込んできた。

ごめんなさい。わたしに腕がないから、あなたの背中をさすってあげられなくて。わたしに声がないから、やさしい言葉をかけてあげられなくて。

わたしは、悔しい。

あなたは、夜明け前に目を覚ます。泣き濡れたせいで視界がぶわぶわしている。ベランダに出ると、青く澄んだ空に月が浮かんでいた。くらげみたいに頼りない半透明の満月。ここからまた欠けゆく光を、いとおしく見つめる。

……お腹が空いた。

パントリーを漁り、インスタントのカップ焼きそばを発見したあなたは、以前にネットで見た調理法を試してみようと思い立つ。お湯を注いで二分経ったら湯切りし、皿に移して電子レンジでさらに二分。かやくとソースを混ぜ、熱い焼きそばを啜ると、もちもちやわらかく、香ばしく、おいしかった。熱いままお腹に落ちていく食べもの、ふうふうと息をしている自分。腫れぼったい目にしみる湯気。あなたはあっという間に焼きそばを平らげ、いい年して安上がりすぎない? と自問して笑う。その下でわたしは安堵する。あなたの中には、自分で自分を癒やす力がちゃんとある。

あなたは四十歳の誕生日を機に、引っ越すことにした。親は「今じゃなくても……」と心配そうだったけれど、退院後は新居に帰りたかったので急いだ。更新や日割りの家賃といった金銭面で少々損をしたって構わない。

——病み上がり、ロフトに上がるのきついかもしれないから。

あなたをよく知る妹は、その言い訳に「また始まった」と苦笑した。

——どうせお姉のことだから、気に入った物件見つけてすぐにでも引っ越したくなっちゃったんでしょ?

そう、軽い気持ちで不動産屋のサイトを眺めていて、どうしても、と思える部屋を見つけてしまったのだった。

——リノベーション物件で同じマンション内でもデザインが違うから、早く押さえないと取られちゃうんだもん。別の部屋ってわけにいかないんだよ。

——ほんと、そういうとこ変わんないよね。

——うん、自分でも思う。

進歩ないよね、と笑うけれど、昔のあなたは新築至上主義で、中古物件なんて絶対に選ばなかった。もちろん、住んでみれば大小の不便やトラブルに遭遇し、やっぱり新築がいちばん、と思い直すかもしれない。でも、今のあなたが選ぶものを大切にすればいい。Going Flatには程遠く、これからもでこぼこと満ち欠けを繰り返し、その中で生まれる変化も確かに自分の一部だと、楽しんでほしい。人生は現品限りなのだから。

引っ越しの日、最後まで室内に残されたのは、誰あろうこのわたし。新居に持っていくのか処分するのか、決めかねたままあなたはきょうを迎えた。

——どうされますー?

引っ越し業者に急かされ、あなたは腕組みしてわたしを見下ろす。

——いらないんじゃない? もう古いし。

手伝いに来ていた妹が口を出す。

——せっかく心機一転なんだからさ。そうだ、新しいソファ、引っ越し祝いに買ってあげるよ。

ついにこの時がきたか、とわたしは覚悟する。十年の間に、わたしの身もだいぶくたびれてしぼんでしまったし、自慢の真っ赤な服も毛羽立ち、日に焼け、色褪せた。どこかのリサイクルショップに持ち込まれるか、解体されてごみになるか、いずれにしてもあなたと過ごした十年は平凡だけど幸せだった——こんな月並みな表現しか思いつかないほど、何でもない毎日が楽しかった。

病院から帰ってくるところを見届けられないのだけが心残りだけど、仕方がない、どうか元気で。

見えない手を振るわたしを前に、あなたは腕をほどいた。

——いえ、持っていきます。

——え、いいの?

——うん。新しいのも欲しいけど……やっぱりこれがいいの。

こうしてわたしは、またあなたと新しい生活を始めることになった。次の十年目を迎えられるかどうかはわからないけれど、嬉しい。新品の張りや光沢はなくても、あなたの形に沿い、あなたが心地いいようになじんできたというささやかな自負がある。

わたしは何もできない、言えない。でも四本の脚ですっくと立ち、全身であなたを受け止めるべくここにいる。あなたとここで生きていく。

読んでいただきありがとうございます。

ぜひ作品へのご感想・応援メッセージをお寄せください。

作者・編集部で拝見させていただきます。

2007年『雪よ林檎の香のごとく』でデビュー。

劇場版アニメ化もされ話題の『イエスかノーか半分か』、第165回直木賞候補作となった連作集『スモールワールズ』ほか著作多数。最新書き下ろし長編『パラソルでパラシュート』が講談社より11月26日発売。